デザイン思考とは?メリットや思考プロセス、フレームワークをわかりやすく解説

- 公開日

- 2025/05/16

この記事は7分で読めます

学生であれば学業やゼミの研究、社会人であれば前例のない仕事などで、解決方法がわからずに行き詰まってしまうことがあるかもしれません。そんなときは、視点を大きく変えることで解決の糸口が見える場合があります。

ここで役立つのが「デザイン思考(デザインシンキング)」という考え方です。この記事では、デザイン思考の概要や注目されている理由、デザイン思考の5つのSTEPなどについて解説します。

デザイン思考についてさらに深く学びたい方は、ぜひ以下の講座も併せて参考にしてみてください。

My CareerStudyの動画講座ではアカウント登録をすることで誰でも無料で社会で役立つ知識やスキルを身につけることができます。

目次

1.デザイン思考(デザインシンキング)とは?

デザイン思考(デザインシンキング)とは、色や形状など見た目のデザインを考えることではなく、商品やサービスを使うユーザー目線で課題を見つけ、創造的に解決方法を考える手法です。

例えば、学生であれば専攻分野の研究やゼミ・サークルの活動など、社会人なら新しい商品やサービスの企画・開発などで前例のない課題に直面することは少なくありません。そんなときに、視点を変えてデザイン思考を取り入れることで思わぬ突破口が見える場合があります。

ここからは、デザイン思考と混同しやすい「アート思考」や「論理的思考(ロジカルシンキング)」との違いを説明していきます。

1-1 アート思考との違い

デザイン思考と混合しやすい思考法に「アート思考」というものがあります。

アート思考とは、自分の発想などをもとにアイデアを生み出す手法のことです。

デザイン思考とは異なり、主観的なアプローチであるという点がアート思考の特徴です。

また、デザイン思考は、ユーザーの視点に立って共感を深めることで新たなアイデアを生み出します。一方、アート思考には決まった方法論がなく、芸術活動のように自発的な衝動からアイデアを生み出すという点もデザイン思考とは異なります。

1-2 論理的思考(ロジカルシンキング)との違い

論理的思考(ロジカルシンキング)とは、情報や事実を体系立てて整理・分析する思考法です。

デザイン思考では、ユーザー視点で物事を考えて革新的なアイデアで課題解決を目指しますが、論理的思考では課題そのものに着目し、課題を細かく分解・分析して論理的に課題解決を目指します。

論理的思考(ロジカルシンキング)については、My CareerStudyの以下の講座で詳しく解説しています。

また、以下の記事では論理的思考(ロジカルシンキング)の重要性や身に付ける方法をまとめています。ぜひ参考にしてください。

2.デザイン思考が注目されている理由

近年、多くの企業の企画や開発の現場でデザイン思考が取り入れられています。その背景には、主に次の3つの要因があります。

2-1 予測困難な時代の到来

デザイン思考が注目されている背景の一つに、VUCA(ブーカ)時代の到来があります。VUCA時代とは、変化が激しく将来の予測が困難な社会情勢のことです。

近年は流行の移り変わりが速く、将来的にどのようなものが流行するか予測しにくい時代となっています。また、人々の価値観も「モノ(商品)消費」から「コト(体験や経験)消費」に切り替わってきており、従来のようにニーズを想定して仮説を立て、それをもとに商品を開発する「仮説検証型」のアプローチが難しい世の中になりつつあります。

そのため、ユーザーの本当のニーズや感情に寄り添いながら新しいアイデアを生み出す「デザイン思考」が注目を浴びるようになっています。

2-2 政府によるデザイン経営の推進

デザイン思考という言葉が急激に広まった背景には、政府によるデザイン経営の推進施策も関係しています。

特許庁によると、デザイン経営とは「デザインの力をブランドの構築やイノベーションに活用する経営手法」とされています。ここでの「デザイン」とは、企業が大切にしている価値観や、それを実現しようとする意思を表現する行為を意味します。

また、「ユーザーを中心に経営を考えることで根本的な課題を発見し、これまでの発想ややり方にとらわれず、柔軟かつ実現可能な解決策を生み出すこと」とも記載されています。

デザイン経営を実現するためには、ユーザー目線で既存の商品や新規開発商品を徹底的に見直すデザイン思考の考え方は欠かせません。すでに常識になっていることや既存の商品についても、ユーザーの目線で新たな発見がないかを探ることで、ヒット商品開発の糸口になることもあります。

2-3 企業によるDXの推進

企業によるDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進も、デザイン思考が注目されている要因の一つです。DXとは、デジタル技術を活用してビジネスモデルを変革し、企業の競争力や市場優位性を高める取り組みを指します。

デジタル技術はさらに発展することが予想されますが、実際にデジタル製品やサービスを利用するのは人間です。DXを推進するうえでもユーザー体験を考慮した開発は必須であり、DXとデザイン思考はセットで考える必要があります。

実際、経済産業省の「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開」では、今後ベンダー企業に必要とされる人材として、「ユーザー起点でデザイン思考を活用し、UX(ユーザーエクスペリエンス)を設計し、要求としてまとめあげる人材」が紹介されています。

出典:経済産業省「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」

また、2023年に独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表した「DX白書2023」では、第5部の「ITシステム開発手法・技術」の項で、DX実現に必要な開発手法の一つとしてデザイン思考が挙げられています。

出典:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」

DX(デジタルトランスフォーメーション)については、My CareerStudyの以下の講座でわかりやすく解説しています。

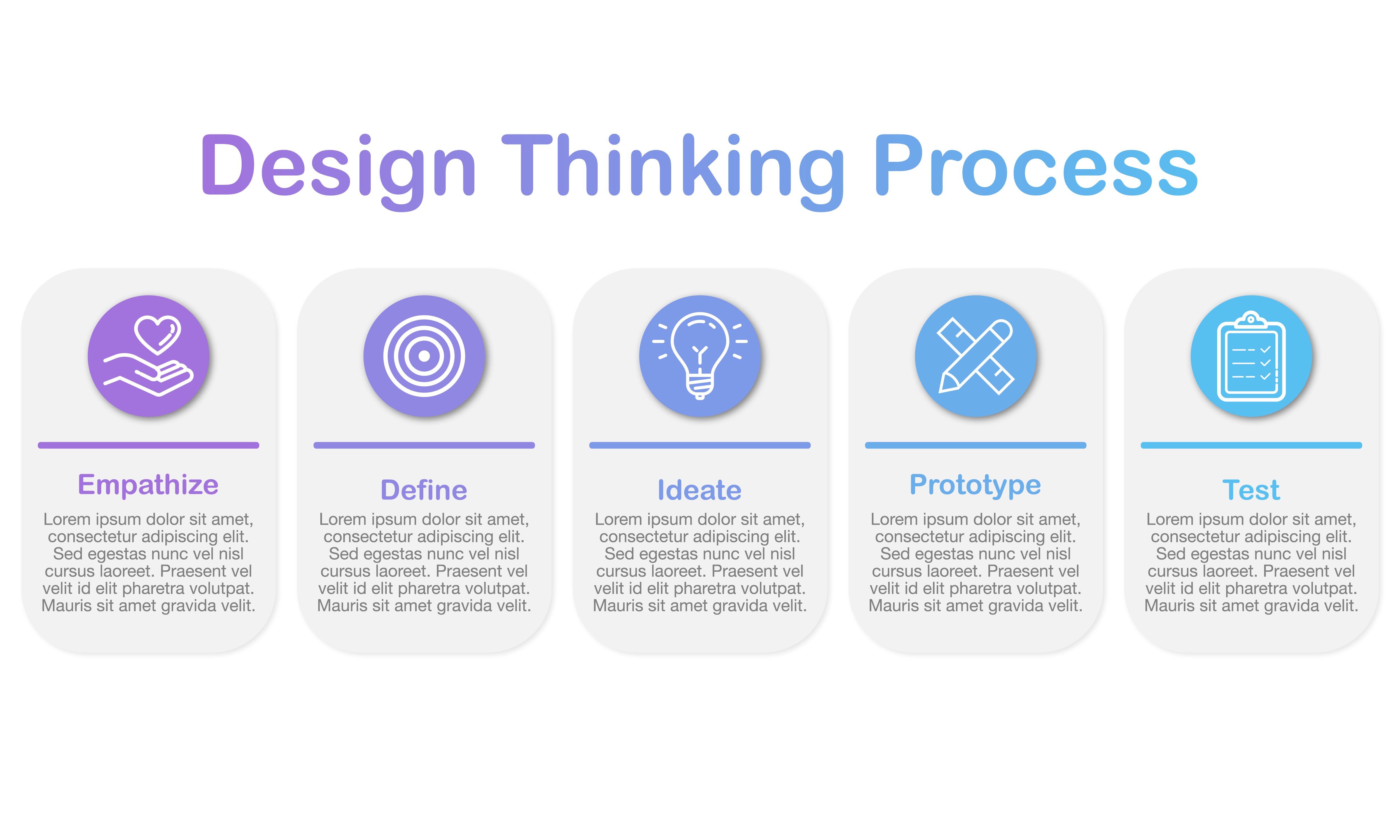

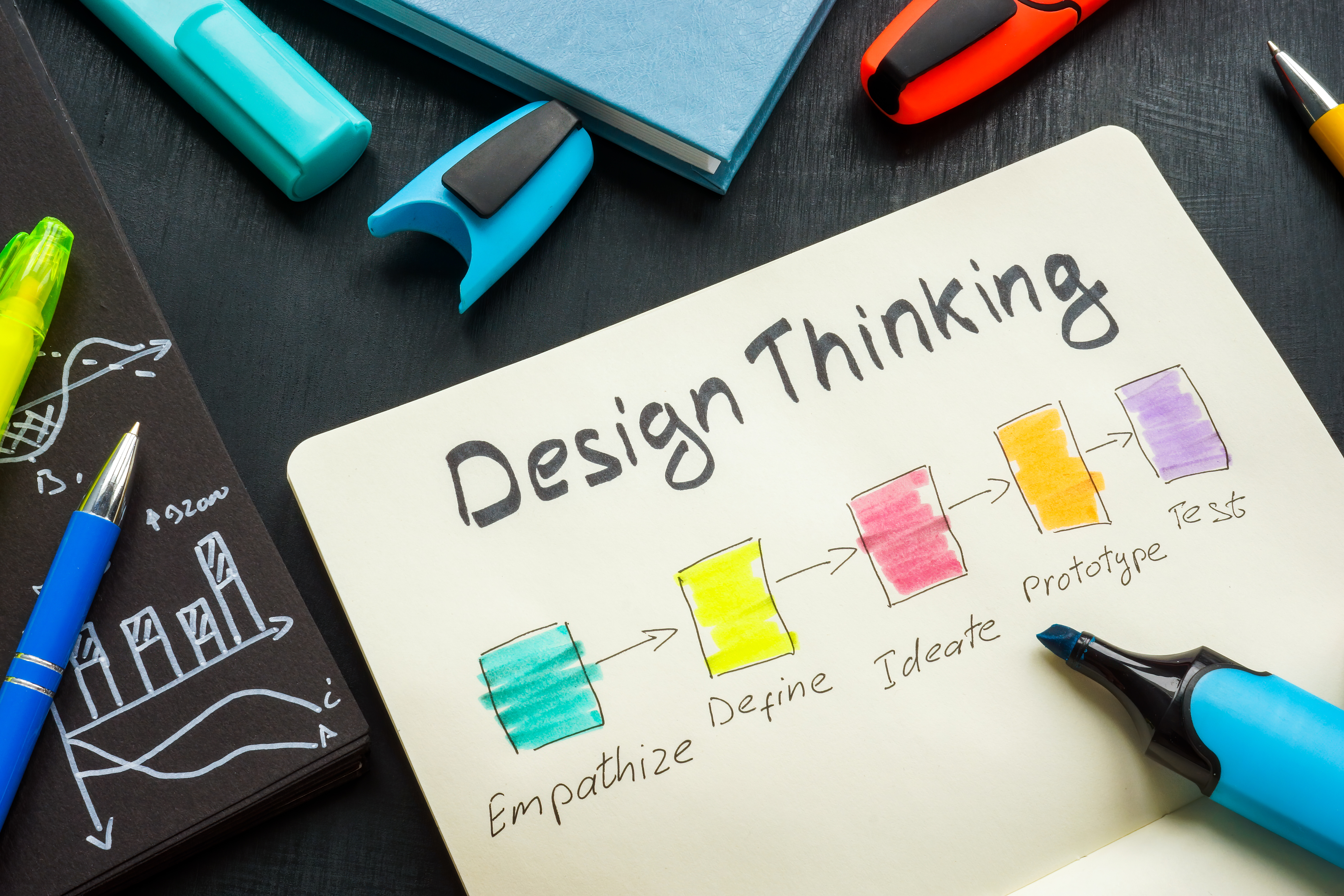

3.デザイン思考の5つのSTEP

では、どのようにデザイン思考を実践すればよいのでしょうか。ここからは、その5つのステップを詳しく解説していきます。

3-1 STEP1:共感(Empathize)

デザイン思考の最初のプロセスである「共感(Empathize)」は、想定するユーザー像(ペルソナ)が抱える課題や悩みを探るためのステップです。

具体的には、その商品やサービスを利用するユーザーにインタビューやアンケート、モニタリングを実施したり、自分自身がお客様として利用したりして、ユーザーと同じ視点で物事をとらえます。

そして、ユーザーが本当に求めているものは何か、ユーザーがどのように・なぜ行動するかなどを考えてユーザーを理解します。その際、「ユーザーはこう感じているはずだ」という先入観は捨てることが重要です。

3-2 STEP2:問題定義(Define)

「問題定義(Define)」は、共感のステップでの発見をヒントに、ユーザーが本当に求めていることや、解決しなくてはならない問題を定義するステップです。

ここでは、ユーザー自身もまだ気付いていない潜在的なニーズまで深掘りして探すことになります。ユーザーの潜在的なニーズを知るには、商品・サービスを使ったユーザーの気持ちや感想を分析して、本音がどこにあるかを明らかにすることが重要です。

例えば、共感の段階で「耳からイヤホンを外すとき、音楽が停止するイヤホンが欲しい」というニーズが見つかった場合、より深掘りして「両耳だけでなく、片耳だけ外したときにどのような動きをするイヤホンを作れば、ユーザーの満足度が向上するか」を考えることがユーザーの本当のニーズを満たすことにつながります。

問題定義のステップでは、共感のステップで得た気づきなどをもとに、「どのような課題があるか」を見つけ出す課題発見力が重要です。

課題発見力についてはMy CareerStudyの以下の講座で詳しく解説しています。

3-3 STEP3:創造・概念化(Ideate)

「創造・概念化(Ideate)」は問題定義のステップで定義した課題を解決するためのアイデアをどんどん出していくステップです。この段階では質より量を重視し、解決案を出しきることが目標となります。制限を設けず、可能な限り解決策をアウトプットすることが重要です。

アイデアを出すためには、複数のメンバーが自由に意見を出し合うことで新たな発想を生み出したりアイデアをブラッシュアップさせたりする、ブレインストーミングという手法が有効です。アイデアに対して否定や批判はせずに、変わったアイデアも受け入れながらアイデアを出していきます。

また、既存のアイデアを拡張・派生させるSCAMPER法(スキャンパー法)という手法もあります。具体的には、以下の7つの観点でアイデアを拡げていきます。

POINT

- Substitute:別のもので代用できないか?

- Combine:複数のものを組み合わせることはできないか?

- Adapt:既存のアイデアを応用できないか?

- Modify:既存のアイデアを修正できないか?

- Put to other uses:他の使い方ができないか?(転用できないか?)

- Eliminate:削減したり、取り除けるものはないか?

- Reverse、Rearrange:逆にする・入れ替えるなど再構成できないか?

既存のアイデアを別の切り口から検証することで、幅広いアイデアを創造しやすくなります。

アイデアを出すための手法や創造力については、以下の講座で詳しく解説しています。

3-4 STEP4:試作(Prototype)

「試作(Prototype)」は創造・概念化のステップで挙げられたアイデアをもとに、試作品を作るステップです。

あくまで試作段階のため、時間やコストをかけずに複数の試作品を作ります。試作品を実際に操作したり、使ってみたりすることで試作品の強みと弱みが明確になり、新しい改善点が見つかることもあります。

試作のステップでは、いきなり完成を目指すのではなく、正解が分からないなかで「まずはやってみよう」と目的のために行動する「実行力」が求められます。

実行力については、My CareerStudyの以下の講座で詳しく解説しています。

3-5 STEP5:テスト(Test)

「テスト(Test)」は、完成した試作品をユーザーにテストしてもらうステップです。

ユーザーに試作品を実際に使用してもらい、その感想や意見(フィードバック)を分析して課題を解決できているかを検証します。課題が解決できていれば本格的に商品化を進めていきます。

一方、課題が解決できていない場合は前のステップに戻って試行錯誤することになります。

My CareerStudyの講座では、デザイン思考の5つのSTEPをより詳細に解説しています。ぜひご覧ください。

4.デザイン思考を身に付けるメリット

続いて、デザイン思考を身に付ける5つのメリットを解説します。

4-1 アイデアを出すのが楽になる

デザイン思考を身に付けることで、アイデアを出すのが楽になるというメリットがあります。

デザイン思考では、実現の可能性に関係なくさまざまなアイデアを出すことが重視されます。

実践するなかで、「自分なりのアイデアを出すことができた」という成功体験を積むことができれば、アイデアを出すこと自体のハードルが下がり、日常生活でも積極的にアイデアを出せるようになるかもしれません。

4-2 イノベーションを生み出すきっかけになる

デザイン思考を活用することで、既存の商品やサービスをもとにしたイノベーションの創出につながるかもしれません。

ユーザーニーズと向き合って本質的な課題と解決策を生み出すことができれば、これまでにはない新しいアイデアが生まれるきっかけになる可能性があります。

4-3 広い視野で物事を考えられるようになる

デザイン思考は、1人でおこなうより異なる経験や考え方を持つメンバーが集まるほうがよりよいアイデアが生まれやすくなります。

自分とは異なる意見でも否定せず、さまざまな角度からの意見を聞いて取り入れることで、今までよりも広い視野で物事を考えられるようになるかもしれません。

4-4 失敗を恐れずに行動できるようになる

デザイン思考では、さまざまなアイデアを出し、試行錯誤しながらアイデアをブラッシュアップしていくことを前提としています。

そのため、「とりあえずやってみる」「まず試してみる」という姿勢が大切になります。

失敗するのが当たり前の環境に身を置くことで、「失敗したらどうしよう」「自分のアイデアが批判されたらどうしよう」と過度に心配することなく、むしろ失敗を学びの機会として活かせるようになります。

その結果、物事に挑戦しやすくなり、仮に失敗したとしても成功につなげるための改善策を前向きに考えられるようになるでしょう。

4-5 物事の本質を見抜く力が身に付く

デザイン思考では、商品やサービスの表面的な課題だけでなく「なぜ課題が発生しているのか」を徹底的に掘り下げて考えます。

ユーザーから集まった感想や意見についても、表面的なニーズだけでなく、その奥にある本質的・潜在的なニーズまで深掘りすることが求められます。そのため、デザイン思考を意識して実践することで、物事の本質を見抜く力が身に付くでしょう。

5.デザイン思考を実践する際の注意点

デザイン思考にはさまざまなメリットがありますが、事前に知っておきたいデメリットや注意点もあります。メリットとデメリットの両方を理解したうえで、デザイン思考を取り入れてみましょう。

5-1 ゼロからアイデアを生み出すのは難しい

デザイン思考は、ユーザーが商品やサービスを使った感想やそのときに生じた感情をもとに新しい商品を生み出す手法です。つまり、既存の商品やサービスがあることが前提となります。

世の中にまったくない、誰も使ったことがない新しい商品を開発するときにはデザイン思考があまり適していない場合もあります。

5-2 視点が偏らないようにする

デザイン思考を実践する際、1人の視点では視野が狭くなり、本質的な課題を見抜いたり、課題を解決したりするための画期的なアイデアを出すことが難しくなります。考え方の似ている人が複数人いる場合も同様です。

そのため、異なる立場や考え方を持つ人同士が遠慮なく意見を出し、多様な意見を尊重しながらアイデアを出していくことが、デザイン思考を実践するうえで大切です。

5-3 最初から完璧を求めすぎない

デザイン思考に取り組む際は、最初から完璧な成果や結果を求めすぎないことも大切です。

最初から完璧を求めると、自由な発想ができなくなってしまい、新しいアイデアが生まれにくくなる可能性があります。また、試作品の作成やテストのハードルが上がり、行動するまでに時間がかかってしまうかもしれません。

その結果、デザイン思考のメリットであるトライ&エラーで試作品を改良していく点を活かせず、価値のあるアイデアを生み出す機会を失う可能性があります。まずは、さまざまなアイデアを形にし、試行錯誤しながら改善していくことが最終的により良い成果につながります。

6.活用してみよう!デザイン思考のフレームワーク

フレームワークとは、目的や課題に取り組むための枠組み・土台のことです。

ここでは、デザイン思考を実践する際に活用できるフレームワークを6つご紹介します。

6-1 共感マップ(エンパシーマップ)

共感マップ(エンパシーマップ)は、以下の視点でユーザーの思考や価値観を把握するためのフレームワークです。

POINT

- 見えているもの(See)

- 言っていること、行動していること(Say and do)

- 聞いていること(Hear)

- 考えていること、感じていること(Think and feel)

- 痛みやストレスに感じていること(Pain)

- 望んでいること(Gain)

共感マップは、デザイン思考の「共感」のステップでユーザー視点で課題やニーズを探る際に利用できます。

6-2 SWOT分析

SWOT分析とは、以下のカテゴリでビジネスモデルを精査するフレームワークのことです。

POINT

- 優位点(Strength):自社の強み、優位性

- 課題(Weakness):自社の弱み、課題

- 機会(Opportunity):市場変化によるプラス要因

- 外的脅威(Threat):市場変化によるマイナス要因

上記4つの要素を具体化することで、事業戦略を立てやすくなります。競合の状況から経済事情まで広い視点で分析すれば、新たなビジネスチャンスにつながる可能性もあります。

学生の場合は、「自社」を「自分」として置き換えて、「市場」は「身の回りでメリット・デメリットになりそうなこと」として考えると良いでしょう。

SWOT分析は、デザイン思考の「創造・概念化」や「試作」のステップで、課題の解決案や試作品の強み・弱みを可視化する際に役立ちます。

6-3 デザインスプリント

デザインスプリントは、5日間(40時間)でアイデアから試作品の完成までをおこなう、課題解決のために作られたメソッドのことです。

流れは以下のとおりです。

POINT

- DAY 0:準備(調査をする)

- DAY 1:共有(課題を共有する)

- DAY 2:発散(解決策を出す)

- DAY 3:決定(解決策を選ぶ)

- DAY 4:試作(プロトタイプを作る)

2日目に課題を共有してから4日後(5日目)にはユーザーのテストが完了する点が特徴です。短時間で効率的に成果を生み出すことを目的としています。

デザイン思考をデザインスプリントのメソッドに当てはめることで、ニーズの調査から試作品の作成までを短時間で進められるようになるでしょう。

6-4 ジョブマップ

ジョブマップの「ジョブ」とは、ユーザーが達成したい目標のことを指します。

ジョブマップは、ユーザーがジョブを遂行するための行動を以下の8段階に分類したフレームワークです。

POINT

- 定義(Define):何かを実現するための目的や計画を立てる段階

- 収集(Locate):目的達成のために情報を収集する段階

- 準備(Prepare):収集した情報をもとにジョブを達成する環境を整える段階

- 確認(Confirm):ジョブを解決する準備が整ったかを確認する段階

- 実行(Execute):準備してきた内容を実際の行動に移す段階

- 観察(Monitor):実行した内容が正しかったかを観察・評価する段階

- 修正(Modify):観察結果をもとに実行した内容を改善する段階

- 完了(Conclude):ジョブの完了、または繰り返す準備をする段階

ジョブマップを活用することで、ユーザーがどの段階にいるのか、そのフェーズではどのような課題や解決法があるのかを模索することで、商品やサービスの改善点を見出すことができます。

学生であれば、例えば「試験でよい成績を取る」というジョブに対して「すべての科目で○点以上を取る」と定義し、それを達成するために段階ごとの課題を洗い出す際に活用できます。

ジョブマップは、デザイン思考の「共感」や「問題定義」のステップで、ユーザーのニーズを実現するために解決しなければいけない問題を提起する際に役立つでしょう。

6-5 ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデルキャンパスは、自社のビジネスモデルの各要素を9つに分類するフレームワークです。すべての要素をまとめることで、ビジネスモデル全体を俯瞰(ふかん)できます。

ビジネス向けのフレームワークではありますが、学生の皆さんがサークルや学校のイベントを企画する場合や集客をする場合などにも有効なフレームワークです。

ビジネスキャンパスを活用する際に分類したい9つの要素は以下のとおりです。

POINT

- 顧客セグメント(誰をターゲットにするか?)

- 顧客との関係(どのような関係を構築したいか?)

- チャネル(どのように価値を提供するか?)

- 提供価値(どのような価値を提供するか?)

- キーアクティビティ(必要な行動はなにか?)

- キーリソース(必要な資源や資産はなに?)

- キーパートナー(誰と協力するか?)

- コスト構造(どのようなコストがかかるか?)

- 収益の流れ(どのように収益を得るのか?)

ビジネスモデルキャンバスをデザイン思考で活用する場合は、自分自身を俯瞰して整理する「共感」のステップで活用できます。

6-6 How Might We

How Might Weは、多様な視点からアイデアを出し、発想の幅を広げることで問題解決を目指す手法のことです。解決したい課題に対して「どうすれば○○できる?(How Might Weの日本語訳)」を繰り返すことで議論を活発化できます。

デザイン思考では、ニーズを満たすアイデアをどんどん出していく「創造・概念化」のステップで利用できるでしょう。

7.学生でもできる!デザイン思考の鍛え方

では、どのようにデザイン思考を鍛えればよいのでしょうか。ここでは、学生でも可能なデザイン思考の鍛え方について解説します。

7-1 目の前の物事に疑問を持つ

デザイン思考を身に付ける第一歩として、日常生活で目にするさまざまな物事に対して常に疑問を持つことから始めましょう。

その際、以下のようにユーザーの視点で疑問を持つことが大切です。

- 「なぜこの商品が一番人気なのか」

- 「なぜ大勢の人が同じ商品を購入するのか」

- 「この商品に改良の余地がないか」

このように、ユーザーの視点で物事をとらえることは、結果的にデザイン思考の「共感」のステップにつながります。

7-2 日常生活でデザイン思考を実践する

日常生活で疑問に感じることがあれば、疑問をそのままにせず、デザイン思考を実践して解決できるかを考えてみるのも重要です。

例えば、大学生が「昨年の文化祭で想定よりも来客数が少なかった」ことに対して、デザイン思考で解決策を考える場合を例にしてみましょう。

| ステップ | 具体例 |

|---|---|

| 共感 | 昨年の文化祭に携わった学生に、来客数が少なかった要因を聞くなどの調査をおこなう |

| 問題定義 | 考えられる問題のうち、「文化祭の周知ができていない」という問題に絞って取り組むことにする |

| 創造・概念化 | 近隣住民に文化祭を知ってもらえるアイデアをみんなで出し合い、「若者に人気のSNSで宣伝のために動画を作成すること」を解決策として提案する |

| 試作&テスト | SNSで文化祭の存在を周知する動画を投稿し、反応を見ながら随時改善していく |

My CareerStudyでは、ワーク形式でデザイン思考を実践的に学ぶことができる講座をご用意しています。こちらも併せてご覧ください。

8.まとめ

デザイン思考は、ユーザー視点で物事をとらえて課題を解決する思考法です。まずは、日常生活のなかで感じた疑問に対して、デザイン思考を活用して解決策を考える練習をしてみましょう。

デザイン思考についてより詳しく知りたい人は、ぜひMy CareerStudyの講座を受講してみてください。デザイン思考のプロセスや実践ワークについて、レベル別に詳しく解説しています。

執筆:My CareerStudy編集部

My CareerStudyは学生に向けた社会で役立つ知識やスキルを提供するキャリア学習サービスです。

就活やインターンシップ、学生生活に活かせる情報を発信しています。